Ольга Вельчинская. О моем отце, художнике Алексее Айзенмане.

Из книги «Ольга Вельчинская. Квартира № 2 и её окрестности» Издательство “Русский путь”, Москва, 2009. Публикуется с разрешения автора.

Горемыки мы все-таки, горемыки.

Горемыки потому, что приходится расставаться.

Юрий Коваль. «Самая легкая лодка в мире».

Как хотелось бы думать, что он был счастливым человеком, как легко стало бы на душе. Хотелось бы, да что-то не получается. Потому что любой человек мог бы быть гораздо, гораздо счастливее, если б близкие люди относились к нему справедливее, если б не множили только на первый взгляд пустяковые обиды, вроде бы взаимно не придавая им значения, то и дело не ухмылялись саркастически, не придирались бы по мелочам, слушали бы и слышали. Если б не скупились на похвалы и признания в истинных своих чувствах. Увы, поздновато осеняет очевидная эта истина. А ведь сколько раз призывал нас поэт «жить, во всем друг другу потакая», остерегал и напоминал, «что жизнь короткая такая». Вроде бы и цитировали, и подпевали, а все без толку!

И все же, оставив за рамками этого текста, а также на собственной, многажды отягощенной совести, все горькое и очень горькое, умолчав о всех несправедливостях, всех обидах и всех печалях, выпавших на его долю, будем исходить из того, что судьба моего отца, живописца Алексея Айзенмана, сложилась счастливее судеб множества других художников благодаря нескольким жизненным удачам. То есть речь здесь пойдет исключительно об удачах, ни о чем другом.

Первой и главной удачей отца стала рано открывшаяся ему ослепительная красота окружающего мира. И хоть родился он не в самые пасторальные времена, а именно 3 сентября 1918 года, родители его: присяжный поверенный и поэтически одаренный человек Семен Айзенман и художница Ольга Бари, вовремя открыли сыну сияющее это великолепие. И отца моего, и сестру его Татьяну родители научили не просто любить красоту Божьего мира и замечать ее повсюду, но и ликовать от этой красоты, и ежеминутно ощущать свою сопричастность с нею.

Опасаясь, как бы жизненные реалии при пособничестве чудища по имени Быт не затмили, не закоптили этой красоты, как бы не сожрали сына и дочь с потрохами, родители воспитали детей в ощущении безусловного приоритета Духа, расставили нужные акценты. И сделали это с блеском. Пожалуй, что и перестарались. Естественно, монстр мстил, но до конца своих дней и отец мой и тетушка, искусствовед Татьяна Айзенман (Семенова), плевали на них, в повседневной жизни довольствовались малым, жили Искусством, Творчеством, Работой.

Итак, родителям своим обязан мой отец главным – обретением удивительного мироощущения, озарившим Живописью всю его жизнь. Красота виделась ему во всем: в облачном небе, в мокром асфальте, в покореженном листе ржавого кровельного железа, в пятнах света и тени на покосившемся заборе (перечень объектов восхищения бесконечен).

Никакие беды, неурядицы, семейные и мировые катаклизмы не могли затмить божественной красоты мира, заглушить звуки его и запахи. Самое гнусное и раздрызганное душевное состояние, любая, самая горькая обида меняли знак стоило только отцу моему выйти на улицу, оглянуться окрест и увидеть небо, сияющее в просветах деревьев. Слова: «ЖИЗНЬ» и «ЖИВОПИСЬ» оказались синонимами. Отец надеялся на живопись, он опирался на нее. За неделю до конца, измученный болезнью, напутствовал ученицу: «Держитесь за живопись, живопись вам поможет!»

С детства сосредоточившись на живописи, в школе отец проучился всего год, в седьмом классе. По случаю поступления в этот один-единственный класс получил в подарок книжечку под названием «Девятьсот пятый год» с напутствием: «Дорогому Алеше поздравительный подарок к дням его вступления в школу с пожеланиями счастливого плаванья и переплытия, от души Б. Пастернак». И успешно переплыв неширокое школьное пространство, отец поступил в Изотехникум памяти все того же 1905 года.

В Изотехникуме «имени памяти» опять повезло – на третьем курсе его отобрал в свою группу «станковистов» давно любимый художник, изумительный пейзажист Николай Петрович Крымов. Слухи о Крымове жили в семье с давних пор, еще со времен «Голубой Розы», и после крымовской оценки студенческих папиных этюдов – У вас в крови чувство пейзажа – отец сразу же очутился на седьмом небе.

В Крымове-человеке обаяние сочеталось с желчностью, юмор с язвительностью, учителем он оказался требовательным, даже суровым, но отец боготворил его всю свою жизнь. Рассказывал: – Часто вижу сон, что я у Николая Петровича, что-то делаю для него, счастливое ощущение быть в его комнате.

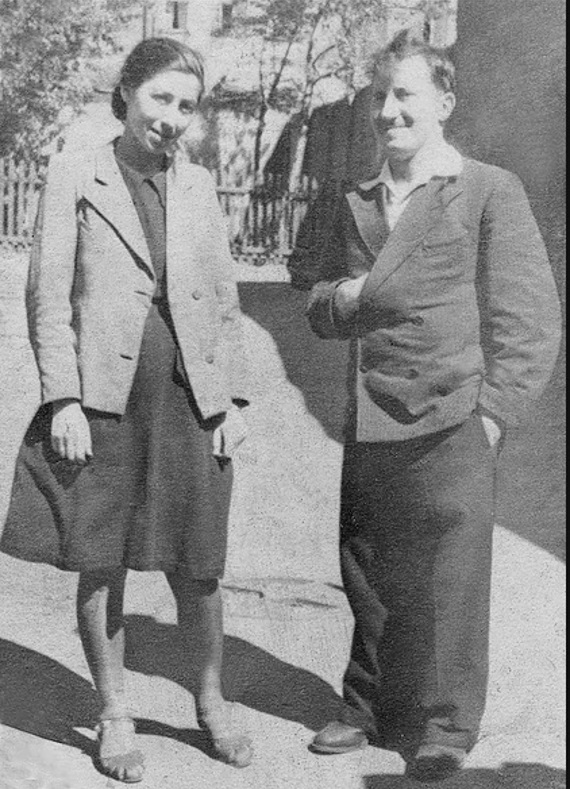

Следующей жизненной удачей отца стала встреча с моей мамой. Тут надо отдать должное его интуиции. Ведь знакомство это поначалу не сулило успеха. Просто однажды со всеми живописными причиндалами папа явился в малознакомый дом, чтобы написать портрет ученицы своей сестры, обладательницы изумительного цвета лица и чудесных золотисто-рыжих кос. Заманчивой модели не оказалось дома, и дверь отворила ее кузина, в противоположность сестре бледная и черноволосая. Открыла в кромешной тьме, потому что электричество в тот день отключили.

Несмотря на отсутствие света, отец все же разглядел его в конце тоннеля и мгновенно начал осаду, периодически сменяя ее атаками, поначалу не слишком удачными. Однако обстоятельства были на папиной стороне. Папа жил в полутора минутах ходьбы от маминого института. И куда бы он ни направлялся (к примеру, чинить примус), всякий раз оказывался у порога этого самого института. И стоило маме выйти на улицу, как в пределах видимости тут же обнаруживался папа, то с примусом, то с этюдником и холстом на подрамнике. Его любимыми пейзажными сюжетами стали те, что окружали Институт иностранных языков.

Мама оценила преданность моего отца, вышла за него замуж и сходу включилась в нелегкую жизнь семьи. Сирота 37-го года, повидавшая в жизни всякое, она без труда освоила колючее квартирное пространство и отчасти цивилизовала зловещий быт. Свободная от страсти к изобразительному искусству, не встречавшая в прежней жизни людей этого мира, приоритет живописи в жизни мужа мама, тем не менее, признала сразу, как аксиому.

Не приспособленный к жизни, по-детски простодушный, одержимый живописью отец обрел в маме гаранта творческого своего осуществления. В мамином лице он нашел защиту от разрушительных житейских волн, моральную поддержку, физическую помощь и душевный комфорт. Эти редкостные и такие необходимые художнику условия почти полвека обеспечивала отцу моя мама. Художник нуждается в меценате, и в нашей семье, неожиданно для себя, им стала мама.

Сфера живописных интересов отца широка. Он любил Волгу под Казанью, Оку, Прибалтику, Северный Кавказ, Кольский полуостров, короче, все те места, куда забрасывали его обстоятельства. Но во все времена года и во всех обличьях главной его страстью оставалась Москва.

Все здесь восхищало его: центр и окраины, индустриальные районы и спальные. Он умудрялся видеть особенное, острое, выразительное в любом закоулке, в любой подворотне, и писал Город не только с натуры, но и по памяти. Позволял себе роскошь свободных, вольных московских импровизаций. Из такого рода поэтических сочинений и сложилась серия работ под названием «Где-то в Москве». Отец грезил Москвой, мечтал о ней, Москва ему снилась. Есть даже пейзаж под названием: «Мне снился утренний город».

Поэзия Города мерещилась ему в бегемотистых силуэтах ТЭЦ и в жирафообразных башенных кранах, клубилась разноцветными заводскими дымами, человеческими толпами на перронах вокзалов, сутолокой московских рынков. Новостройки виделись причудливыми сталагмитами. Троллейбусы, трамваи, грузовики и легковушки казались живыми существами, торопящимися по своим делам, притулившимися у обочины, вросшими в сугроб.

Отцу казалось, что «силуэты машин и людей особенно выразительны зимой на фоне снега. В этой цветовой и тональной контрастности есть что-то праздничное, бодрящее». Он ценил все праздничное, бодрящее, и кажется, будто в большинстве своем работы написаны в радостном, мажорном настроении, что автор их безудержный оптимист.

И правда, отец умел смотреть на мир глазами ребенка, каждый миг видеть его заново, как бы впервые, а увиденному радоваться и изумляться. Самое удивительное, что настроение это заразительно! Художника уже нет, а давняя его радость, изумление, восторг никуда не делись, пережитые им прекрасные мгновения не исчезли и даже не остановились, они все еще длятся.

Когда-то, вдалеке от Москвы, с аппетитом предвкушая скорую встречу с нею и трепеща, как бы встрече этой что-нибудь не помешало, на листке из клеенчатой папки отец распланировал свое ближайшее будущее: «Если ничего не случится, сразу же, в августе, свежо обежать Садовое кольцо и другие заветные места, поймав и вспомнив намечавшиеся затеи, всколыхнув ход к московским грезам и снам: поэтичные нагромождения утренних и вечерних домов; сумеречные загадочные очарования; страшно преувеличенную лавинность машин (как стадо с огромными «бычками» – автобусами и грузовиками, «коровами» – Чайками и Волгами, и «овечками» – Москвичами и Запорожцами, в неистовом пробеге по ущельям из домов-скал); идеализированную наивную уютность московских дворов; возведенную в замковую торжественность цитадельность домов Старого Арбата; тихую интеллигентность Кропоткинской, ул. Герцена, Воровского, домашность Остоженки…»

Отец осваивал Москву на всех уровнях, упивался «небесными спектаклями», с восхода до заката разыгрывавшимися над городом, любовался Москвой сверху, с большой высоты. Рассказывал: «Много лет работаю из окон, с лестничных клеток тех домов, откуда обнаруживаю заманчивые для себя пейзажи. С годами выработалась привычка запросто «проникать» в незнакомые дома. Очень редко встречаются жильцы, проявляющие неприветливость по отношению к зашедшему в их дом художнику».

Он забирался даже на крыши высотных зданий. Но для этого требовались специальные разрешения, и приходилось их добывать. Кстати говоря, до поры до времени специальные разрешения требовались не только для работы на стратегически важных крышах высоток. <>

Разлучаясь с Москвой физически, душевно отец не расставался с ней никогда. Давним летом мы очутились в городе Бердянске. Отец наслаждался жарой, морем, но никак не мог подступиться к бердянскому пейзажу. Не в силах и дня прожить без работы, а не то чтобы полтора месяца, он тут же нашел выход, и на мольберте посреди хаты возникла зимняя Москва – Остоженка в ее устье со знакомыми силуэтами заснеженных деревьев, с виадуком, перекинутым через Крымскую площадь, с круглым вестибюлем станции метро Парк Культуры-радиальная. От холодноватого голубого картона веяло московской зимой, освежавшей душное, звенящее мухами и пованивающее рыбой бердянское лето. Шагнув в темноватую горницу из пережаренного бердянского дня, около окошка, распахнутого в белую московскую зиму, можно было отдышаться.

Эпицентр московского живописного обитания отца – Кропоткинская площадь. Большая картина, одна из последних, так и называется: «Моя любимая площадь». Между Пречистенкой и Остоженкой прошла вся его жизнь. Здесь же в Полуэктовом (Сеченовском) переулке на четвертом этаже дома № 8 жил Учитель – Николай Петрович Крымов, в этой же местности располагались последовательно мастерские отца, все три.

Да-да, к пятидесяти годам отец обрел и это благо – помещение для работы! В прежние времена, сильно постаравшись, обалдев от многомесячного (или многолетнего) марафона по бесконечным инстанциям, обретя в пути десятки резолюций и неврозов, в случае удачи, художнику удавалось обрести мастерскую! Обыкновенно, помещения эти были отнюдь не художественными ателье наподобие парижских мансард, а сырыми и душными подвалами, в лучшем случае, полуподвалами. Чаще всего в таких помещениях не было дневного света по причине отсутствия окон, ну а если окна существовали, то это уже была роскошь. И вот удача – во всех мастерских отца окна были!

Первая мастерская во Всеволожском переулке помещалась в глубоком подземелье (двенадцать ступенек вниз), однако в маленьких окошках под потолком свет все-таки брезжил. Этот домик сломали, и вторая мастерская, расположенная в уютнейшей двухэтажной пристройке к трапезной Зачатьевского монастыря, оказалась действительно божественной, а самое главное – с настоящими окнами. А когда и эта чудная мастерская существование свое прекратила, отца не вышвырнули на улицу, а дали небольшое помещение по соседству, в Коробейниковом переулке, и тоже с окнами. То есть произошла целая череда удач, и спасибо советской власти!

Семь лет отца моего нет на этом свете, и за время его отсутствия многое в Москве переменилось. Некоторые дома исчезли вовсе, другие обрели новый, неузнаваемый облик, изменились очертания улочно-переулочных берегов, облысели после апокалипсического урагана, пронесшегося над Москвой 20 июня 1998 года, скверики, погибли, казавшиеся вечными, любимые папины деревья. Те, о которых он написал когда-то: «Есть у меня в разных частях Москвы давно знакомые, любимые деревья-«личности». Это старый тополь на Кропоткинской и другой высокий тополь на Рождественском бульваре, при спуске к Трубной площади. С детства знакомы мне тополя и ветлы в Савельевском и Зачатьевском переулках. Когда вдруг оказывается срубленным какое-то из давно знакомых деревьев, я ощущаю почти физическую боль».

Представляю, как изумили бы отца все эти перемены. Снобом он не был, и хотя многое бы его огорчило, а что-то рассмешило, свежие сюжеты и новые ракурсы непременно воодушевили бы. А сколько бумаги понадобилось бы для того, чтобы все это нарисовать! Рисовал-то он непрерывно, и с жадностью. На улице, в любом помещении, в метро, рисовал набросок за наброском, боясь упустить еще одно впечатление, еще одну пейзажную или жанровую ситуацию, еще один сюжет.

Войдя в вагон метро, деловито проходил в его торец, вставал поустойчивее (ноги на ширине плеч), и раскрывал клеенчатую папку. Обыкновенно граждане вели себя кротко, конфликтов с моделями не возникало. То же происходило в магазине, на почте, в ближайшей сберкассе, ставшей для отца едва ли не тренажерным залом. Ощутив внутренний зов, утром, днем, вечером, он внезапно собирался и отправлялся туда на часок порисовать, подзарядиться энергией. Отец мой, расположившийся в любом, самом неожиданном месте (иногда и на разделительной полосе, посреди проезжей части), стал привычным для местных жителей лицом. Название книги Генриха Белля «Город привычных лиц» казалось ему исчерпывающе точным. Он жил среди привычных лиц и сам был им для своих земляков, пречистенско-остоженских аборигенов.<>

И еще удача на грани чуда – явившись на свет веселым, доверчивым и приветливым человеком, вопреки историческим, бытовым и человеческим проискам, отец умудрился таким и остаться – доверчивым, приветливым и веселым! Так и не стал удручающе взрослым, назидательным, угрюмым. Среди засилья угрюмых, назидательных и взрослых навек сохранил детскую восторженность, простодушную готовность к радости и удивлению. И на людей смотрел не то чтобы сквозь розовые, но через какие-то лучезарные очки. Видел их не в кривом зеркале, а в таком, которое не только не замечает разного рода уродства, внешние и внутренние, но по ходу дела еще и исправляет их.

Казалось, будто всегда и везде его окружают одни только первоклассные, талантливые, добрые люди. Вроде бы злыдни разного калибра: завистники, злопыхатели, хамы, подлецы – большая редкость. Если живописная его работа предусматривала непременный отбор самого важного, единственно нужного из всего окружающего многообразия, то и в людях отец замечал только то, что было ему по душе. Конечно же, время от времени встречались персонажи-исключения, но только такие, которые подтверждают правила.

С уходом отца картина мира существенно переменилась. Изменился ее колорит – поскучнел, потускнел, стал значительно холоднее и потерял прежнюю упругость. Поубавилось в пространстве разноцветных искр: импровизаций, изумленных возгласов, смешных стишков и куплетов. Видно, не достает ему (пространству) какого-то благотворного витамина, жизненного тонуса отца, творческого его азарта, вечного удивления, без которого не бывает, просто не может быть Художника. Похоже, отец от рождения владел той главной мудростью, на обретение которой полагается потратить целую жизнь, а, обретя, не успеть ею воспользоваться. А папа этой мудростью владел изначально, и каждый Божий день запросто употреблял по назначению.

Когда-то, по привычке записывать дела, наблюдения, свои и заинтересовавшие его чужие мысли, на случайном бумажном клочке он сформулировал нечто, подобное манифесту: «Неповторимость зримого мира. Никогда не утоляемая тяга к встречам с природой в ее поразительном разнообразии состояний. Беспредельное извлечение красоты из обыденности». То есть всю жизнь отец следовал совету своего учителя, Николая Петровича Крымова, считавшего, что в интересах живописного дела не следует суетиться и метаться в поисках красот, нужно просто-напросто «искать золото под ногами». Иными словами:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Коричневая плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

Ольга Вельчинская

2001

Портал Cultobzor.ru выражает благодарность дочери художника Ольге Вельчинской за предоставленные материалы.

Советуем открыть для себя сайт, посвященный жизни и творчеству Ольги Александровны Бари-Айзенман и Алексея Семеновича Айзенмана – http://bari-aizenman.ru

Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи

Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи