Виталий Пацюков. Памяти Александра Данилова.

Жизненный путь как художественный поступок.

Как поступить, чтобы признательно,

благодарно и вечно помнить

в сердце моем полученный урок?

Н.В.Гоголь

(Из предсмертной записки. Февраль 1852 год)

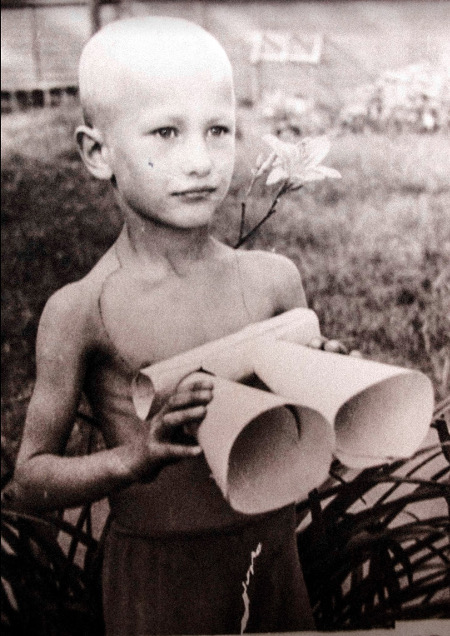

Жизнь его была непродолжительна: 40 лет.

40 лет для «прожившего» в русской культуре срок достаточно канонический, даже если отделить последние десятилетия – Юло Соостер, Геннадий Шпаликов, Гена Цыферов, Виктор Попков, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий….

Всем было чуть более сорока. Но вечность ставит во времени свои пределы и перелистывает календарь жизни в соответствии с Высшим указанием, останавливаясь в точках истончания одного пространства и переходя в иное. Сорок лет для нашего поколения срок самый минимальный – достаточный лишь для того, чтобы преодолев растерянность, задуматься: кто ты, откуда ты и зачем ты здесь?

Вопросы, идущие из твоего будущего, как время у Блаж. Августина, как обратная перспектива в русской иконе. И чем отчетливей слышатся из «прекрасного далека» эти вопросы, тем яснее человек, художник осознает свой путь, единственность и непререкаемость своего выбора, невозможность отказаться от каждого шага, каким бы мучительным он не был.

Этот высокий ряд и высокий слог, открывший синодик-эссе и задавший ему тон, не только дань уважения ушедшему от нас человеку и теперь представшему в завершенной ясности своего имени, когда спала суета, исчез груз действительности и само идеальное вышло из берегов реальности, преображая его на наших глазах.

Это светлая память прежде всего человеку «тихому», находившемуся в невозмущаемом историю и историю искусства существовании, имевшему как выразился бы Н.В.Гоголь, «не примеченную ничем жизнь».

Это дань имени, которое носят многие незаметные среди нас, не входящие в функциональные наборы «удостойных» имен, в действительности, изменяющие масштабы и критерии отечественного искусства, высветляя его смысл, строящие его как безымянные зодчие.

Александр Данилов принимал свою судьбу во всех ее подробностях, счастливых и немыслимых, со всей своей беззащитностью и открытостью, шел ей навстречу, надеясь увидеть свет и обрести покой. Он шел, падал и ушибался, ему не везло, на него смотрели как на неудачника, чудака, мечтателя, «альтиста Данилова» но каждый его жест, обращенный в художественное бытие, находил свой пластический символ, фиксировался трассирующим следом светлячка в ночном небе, как происходило в его лучшей картине «Путь» – метафоре его творчества, естеством в искусстве. В действительности, это и нельзя было назвать искусством.

Это были не картины, они и не надеялись на стены выставочного зала, они были скромны и аскетичны как движение застенчивого человека, как личный дневник, глубоко внутренний и интимный никогда не рассчитывавший на публичное прочтение. Обнаруженный после смерти, он предстал перед нами универсумом, целостным организмом, рассказом о «времени и о себе».

Саша Данилов шел в темноте, но перед ним всегда светилось слово «путь»; он шел мучительно запутанными коридорами, так напоминающими нескончаемые коридоры суда в «Процессе» Ф.Кафки, когда поворот возникает неожиданно и так же неожиданно трансформируется в тупик – и вновь возвращается в свет.

Топология картинного пространства Данилова изоморфна. пространству жизненных реалий, она как в песочных часах перетекала из мира действительности в мир образов, и лишь намекала нам на существование третьего Иного…

Мир, открытый художником, был погружен в тень социума, и уже сама эта тень, нависшая над ним и над нами, свидетельствовала о существовании солнца, о потаенной сущности бытия, о потаенном свете.

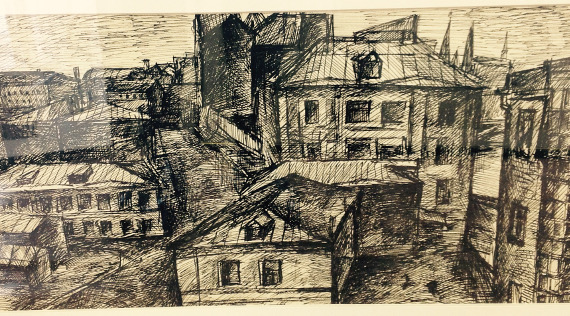

Реальность социального представала перед Александром Даниловым в виде настойчивых обыденных, и тем вдвойне безысходных именно в своей обыденности, вещественности и банальности, именных символах «нефтеперерабатывающий комбинат» или «Стерлитамак» слов, уже в своем искривленном звучании, где гласные продирались сквозь гравитацию согласных, раскрывавших смысл нашего бытийного пространства, нашей географии, как выкрик А. Крученых: «Дыр! Бул! Шыл!»?

Он и закончил свою физическую жизнь, споткнувшись и упав на слове – дольмене Джанибек.

Однажды встретившись с Эдуардом Штейнбергом, прекрасным русским художником, и открыв для себя мир образов геометрии, потрясенный идеальными «платоновскими» структурами, он стал их искать, вопреки директиве К.Малевича, на Земле.

В своей романтической беспокойности и устремленности в поисках синтеза творческого и жизненного, идеального и реального, Александр Данилов выступил как традиционный русский утопист и мечтатель; бродяга, вечный странник, он был похож на золотоискателя, спутавшего золотоносную жилу с отраженным в земном изломе небесным знамением.

Но происходили удивительные метаморфозы, казалось бы, бесплодные поиски потерянного рая, идеального пространства неожиданно оборачивались обнаружением пространства экзистенциального, открывалась потенциальная питательная почва для вопрошания бытия.

Мир предстал перед Сашей Даниловым в своей голой конкретности как лампочка, незащищенная абажуром – он как бы не нуждался в соотнесении его событий с освещенными веками духовными образами.

Это был мир как он есть и весь построенный на возгласе ребенка, обнаруживающего все в первый раз, мир безысходной достоверности, без самообеспечения, когда человек в поисках негарантируемой истины вопрошает бытие, опираясь только на откровение.

Но в глубоко внутреннем средостении жизни и творчества Александр Данилов нес в себе традиции воистину фундаментальные, о которых ему в свое время напомнил и разбудил в нем Эдуард Штейнберг. Пространственные оси мира, сходясь внутри его картины и формально, будучи имманентными этим измерениям, начинались далеко за ее рамками.

Они свидетельствовали скорее о синтезе реального и символического пространства, чем о стиле произведения, и определяли пластико-символические элементы, уходящие за пределы чисто художественно образности.

Чем достигался этот эффект? Вероятно, ответ лежит в самой организации пространства картины Александра Данилова. Оно воспринимается как развертка и уплощенная структура иконописных горок, где цвет каждой поверхности локален и замкнут контуром, словно она располагается против солнца, но не своей лицевой стороной, пока еще в преддверии поворота полусферы, как оглашенные в притворе храма на пороге очищения.

С другой стороны, оно продолжало существовать в настоящем своей собственной жизнью, искривлялось, выгибалось, прямые углы уроков Э Штейнберга обнаруживали радиусы, словом, говоря языком современной математики, идеальная Эвклидова геометрия трансформировалась в топологию поверхностей Лобачевского.

Пространство в изображении художника обретало плотность, лишалось пустоты, переставало быть лишь вместилищем предметов и событий и превращалось само в событие и чувствилище, своими очертаниями совпадая с актом творчества. Выбирая свою собственную систему координат, оно отказывается от линии горизонта.

Вместе с тем ее структурная организация избегает и вертикальной иерархии – скорее оно подземно и выявляет самый нижний и забытый слой бытия. Композиционно этот пространственный уровень явно тяготеет к пейзажу, но пейзажу поверхности напоминая топографическую карту или, вернее, «геологический срез» социума со всеми его изломами и их названиями – обозначениями.

Каждый излом здесь пластифицирует одновременно и границу, и трещину, вызывая ассоциации с разбитым зеркалом, составленным из осколков, поверхности которых покрыты амальгамой соответствующего света и обращены зеркальной стороной вовнутрь.

Это псевдозеркало, находясь в весьма отдаленном родстве с витражом, не только не прозрачно и не проницаемо для света, но и не изъявляет никакого желания в отличии от гиперреалистической картины, отразить что-либо, в том числе и наблюдателя – участника, в реальности ориентированного по осям его изломов и испытывающего все перегрузки динамической тяжести этой «черной дыры».

Включая в композицию слово, равнозначное изображению, имя видимого пространства, художник этим в самом изображении как бы освобождался от его официального лика, парадной верхней анфилады, открывая его невидимый истинный образ, «черный вход», «подземное царство».

Наличие координаты времени объединяет это пространство с кубической композицией, с ее недостаточно глубоким рельефом «на длину локтя», как говорил К. Малевич, но в противовес кубизму сконструированного не по принципу идеально выверенной комбинаторике шара, цилиндра и конуса, а с учетом психического напряжения нашего мира, готового вот- вот рухнуть, образовав новый срез бытия.

Здесь мы сталкиваемся с честным диалогом художника и действительности, напрямую, минуя посредника, не созерцание драмы, а скорбь воочию.

Александр Данилов воочию терпел унижения и неудачи, и этот «сердцевинный» образ жизни, этот «творческий» метод интегрировался в документальный факт русской жизни, олицетворял его, воплощался в факт русского искусства.

Мы принимаем Россию, и она осеняет нас, внимает нам, мы живем открытостью этой жизни, и, как заявил замечательный русский искусствовед Василий Ракитин, «нас можно обвинить в провинциальности (в сугубо материалистическом, технологическом, но не в культурном ее толковании), но в оригинальности и подлинности нам нельзя отказать».

Мы зависим от истории, но мы в этом же обретаем свободу, самораскрываясь для присутствия в ней, нося в себе печать раскола русской жизни и мучаясь ее противоречиями. Осуществляя себя, мы принимаем открывшееся нам, стараясь сохранить его таким, каким оно открывается во всей своей полноте и подвергаемся ее абсурду и сумбуру.

Именно в этой парадоксальности лежит наш смысл и целостность, целостность в соединении всего разрозненного вокруг нас, «и небо содроганья и горний ангелов полет», целостность, в которой мы сами пребываем с рассеченной грудью мечом пушкинскими пророками.

Художник Александр Данилов включил в структуру открывшегося перед ним пространства собственный опыт переживания.

В его пластике абсолютные признаками пространства и времени теряют свою абсолютность, взаимную независимость и независимость от человека – пространство обретает кривизну и динамическое равновесие, аккумулируя в себе нашу историю в четвертой координате пространства-времени, тем самым само, превращаясь в субъект, в живой организм, в акт творчества.

Пульсирующее пространство Александра Данилова осязательно пластично и моторно, оно все поглощено и увлечено открытостью бытия, скрывая за поверхностью глубинное соответствие творящей первопричине. Фактически оно тождественно пути человеческому, дороге, погруженной в пластическую вязкость материи, где, преодолев её напряжение под каждым шагом разверзающегося сущего, мы можем завершить означенный путь и возвратиться к себе.

Сам Данилов завершил свой путь, его нет среди нас – он уже ТАМ. Можно сейчас говорить о связях образов его геометрии с геометрией сюрреализма, можно сопоставить его пластику, прошедшую уроки классической геометрии русского авангарда и живой непосредственности абстрактного экспрессионизма с образами мастера другого континента, но рожденного нашей географией, такого же неудачника, бродяги и мечтателя – Аршила Горького.

Но не в этом суть и не только в этом главное, выходящее за скобки эстетики и художественного языка, отчетливо звучащее в творческой судьбе Александра Данилова и в творчестве многих художников сегодняшней России.

Александр Данилов обрек себя на преданность высшей власти искусства и неизреченного, которое только и позволяет пространству нашего бытия существовать в качестве потаенного пространства. Правда, самоотречение художника от метафизического покоя, его погружение в гравитационное поле тяжести земного бытия превратилось в само-обречение.

Но это была подлинно экзистенциальная симметрия жизни-смерти, самоотречение-самообречение, её трагическая формула «как бы двойного бытия», когда человеческая жизнь вливается в океан фундаментальных ценностей, и открываются Таинства – и тогда, как утверждает М. Хайдеггер, «чем глубже скорбь, тем призывнее покоящаяся в ней радость.»

Виталий Пацюков. 17.05.1982

Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи

Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи